Riceviamo e pubblichiamo. Per scriverci e inviarci contributi: hurriya[at]autistici.org

Da molti anni la propaganda mediatica dei governi dei paesi occidentali proclama che “le nostre donne” sono libere perché hanno gli stessi diritti degli uomini. Tale rivendicazione viene portata avanti in contrapposizione alla presunta condizione delle donne nei paesi colonizzati, che vivono, nell’immaginario occidentale, una situazione di passività e sottomissione.

Da molti anni la propaganda mediatica dei governi dei paesi occidentali proclama che “le nostre donne” sono libere perché hanno gli stessi diritti degli uomini. Tale rivendicazione viene portata avanti in contrapposizione alla presunta condizione delle donne nei paesi colonizzati, che vivono, nell’immaginario occidentale, una situazione di passività e sottomissione.

Si riafferma ancora una volta il discorso razzista che assegna a noi brave europee il compito di salvare queste “vittime” dalla barbarie, specialmente se donne, ancor più migranti e/o sex workers.

Di fatto, a braccetto con questa vocazione salvifica della narrazione imperialista, ci passeggia un sistema eteropatriarcale che dalla vittimizzazione della donna accresce il proprio potere e le proprie forme di dominio e controllo sui corpi, dipingendoli come non in grado di autodeterminarsi e incapaci di assumere il controllo della propria esistenza, e pertanto giustificandone la privazione di libertà in nome della “loro” sicurezza.

Come se un’emancipazione dalla condizione di vittime non fosse neppure immaginabile. Come se non esistessero esperienze di autodifesa collettive e individuali, e ci si potesse soltanto rassegnare alla propria condizione assoggettata.

La riduzione delle donne a vittime, deboli, incoscienti e irrazionali è uno dei presupposti che legittima il patriarcato e funge da spiegazione oggettiva alla sua esistenza. Fondamenta la teoria che le donne siano biologicamente inferiori e dunque le rende soggetti facilmente controllabili e strumentalizzabili.

Se gli stupri e i femminicidi quotidiani sono entrati a far parte della cronaca nera giornalistica senza destare particolare attenzione, diverso è ciò che accade quando a commettere violenza è un uomo non europeo: qui scatta il caso mediatico e il corpo della donna diventa mero strumento per portare avanti i decreti anti-immigrazione e le strette securitarie che si susseguono anno dopo anno, governo dopo governo, nascondendo da un lato la strutturalità dell’oppressione maschile sulle donne e dall’altro gli interessi economici delle guerre imperialiste.

Personalizzare le esperienze di violenza è una strategia che divide le donne e fa percepire loro le esperienze come atipiche e slegate da quelle delle loro simili. Quindi mina una visione complessiva del fenomeno e di conseguenza una possibile soluzione.

La narrazione delle esistenze individuali delle donne migranti da parte dei media rientra in questa stessa ottica: leggiamo spesso storie di donne recuperate in mare, liberate dalla schiavitù della tratta, integrate nella società, dipinte come povere vittime da compatire, da salvare dalla vita crudele dalla quale sono scappate, e da accogliere pietisticamente.

Esiste però un’enorme contraddizione insita in queste parole, che rivela due realtà che sembrano opposte, ma che in fondo sono simmetriche e rappresentano le due facce di una stessa medaglia. Queste donne, infatti, una volta arrivate in Italia, vengono istantaneamente oppresse da un meccanismo perverso che le categorizza, le classifica e le rende più facilmente controllabili. Chi decide in quale categoria inserirle e muoverle come pedine da una all’altra è sempre lo stesso potere centrale che le compatisce e che vuole salvarle.

Qualcuna viene inclusa in quella che viene chiamata “accoglienza”: un sistema infantilizzante che le rende dipendenti da tutto e per tutto. Le donne che entrano in questo circuito e in questo limbo, in attesa di un asilo politico o una sorta di protezione legale, nel “migliore” dei casi sono sottoposte a rigide regole che limitano la loro libertà e la loro iniziativa personale.

Se si decide di infrangere queste regole o se chi comanda il “gioco” decide di cambiarle, allora si passa dalla categoria “inclusa” o “includibile” a quella di indesiderabile, ed ecco che la medaglia si gira ed appaiono i lager di stato chiamati Centri Per il Rimpatrio, prigioni per persone senza documenti, e chi diceva di voler salvare quelle donne ne diventa l’aguzzino.

Lì dentro sovraffollamento, cibo avariato, assenza di cure mediche, tranquillanti e pestaggi rappresentano la quotidianità. Ma sono quotidiane anche le proteste e le resistenze che ognuna di loro mette in atto per non farsi schiacciare da questo sistema repressivo.

Le donne che finiscono nel Cpr spesso provengono dalle questure, alle quali si rivolgono per denunciare un partner violento, o semplicemente per rinnovare il permesso di soggiorno.

Le mura dei Cpr, come le frontiere tra gli Stati, sono strumenti costruiti per ostacolare quell’unione e quella solidarietà necessarie a una vera e forte lotta contro la cultura della sopraffazione e del controllo patriarcale.

All’isolamento e al silenzio ai quali lo Stato condanna le migranti recluse a Ponte Galeria, è necessario continuare a contrapporre con forza la solidarietà e la voce di chi vi si oppone, tornando ancora sotto quelle mura.

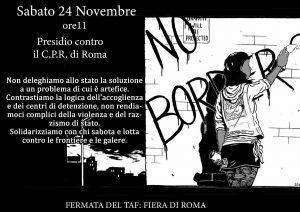

Non deleghiamo allo stato la soluzione a un problema di cui è artefice.

Contrastiamo la logica dell’accoglienza e dei centri di detenzione, non rendiamoci complici della violenza e del razzismo di stato.

Solidarizziamo con chi sabota e lotta contro le frontiere e le galere.

SABATO 24 NOVEMBRE PRESIDIO AL CPR DI PONTE GALERIA

APPUNTAMENTO DAVANTI AL CPR ALLE ORE 11 (FERMATA FIERA DI ROMA)