Da quando si sono riaccesi i riflettori sui lager libici – in particolare con gli accordi presi dall’Italia con la Libia affinché la guardia costiera del paese africano fermi le barche in partenza verso l’Europa – la narrazione che ci viene proposta di questi (non) luoghi rafforza ogni giorno di più l’idea che le persone rinchiuse (per volontà espressa dei governi europei) in questi centri siano vittime, persone “in condizione di fragilità” che come unica possibilità di “salvezza” devono aspettare la mano gentile e misericordiosa delle agenzie internazionali – UNCHR – OIM – delle ONG, delle associazioni antirazziste ecc., che come andiamo dicendo da tempo propongono come soluzione alle condizioni di vita disumane di questi lager “corridoi umanitari” (ne abbiamo scritto qui), i rimpatri assistiti nei paesi di provenienza dai quali le persone sono fuggite, le ispezioni periodiche per garantire standard di vita accettabili (come se in un lager potessero esistere queste condizioni).

Da quando si sono riaccesi i riflettori sui lager libici – in particolare con gli accordi presi dall’Italia con la Libia affinché la guardia costiera del paese africano fermi le barche in partenza verso l’Europa – la narrazione che ci viene proposta di questi (non) luoghi rafforza ogni giorno di più l’idea che le persone rinchiuse (per volontà espressa dei governi europei) in questi centri siano vittime, persone “in condizione di fragilità” che come unica possibilità di “salvezza” devono aspettare la mano gentile e misericordiosa delle agenzie internazionali – UNCHR – OIM – delle ONG, delle associazioni antirazziste ecc., che come andiamo dicendo da tempo propongono come soluzione alle condizioni di vita disumane di questi lager “corridoi umanitari” (ne abbiamo scritto qui), i rimpatri assistiti nei paesi di provenienza dai quali le persone sono fuggite, le ispezioni periodiche per garantire standard di vita accettabili (come se in un lager potessero esistere queste condizioni).

Manca quasi completamente il racconto delle proteste, delle fughe e delle rivolte che le persone che vivono in questi lager pongono in atto con determinazione a rischio della loro stessa vita. In generale il discorso politico e pubblico è incentrato esclusivamente sul modo migliore per gestire, da parte dei paesi europei, il movimento delle persone, senza che queste ultime abbiano voce in capitolo.

Manca quasi completamente il racconto delle proteste, delle fughe e delle rivolte che le persone che vivono in questi lager pongono in atto con determinazione a rischio della loro stessa vita. In generale il discorso politico e pubblico è incentrato esclusivamente sul modo migliore per gestire, da parte dei paesi europei, il movimento delle persone, senza che queste ultime abbiano voce in capitolo.

A partire dai recenti fatti di cronaca, proviamo a raccontare brevemente quello che è successo in alcuni campi di concentramento libici dall’inizio dell’anno, sottolineando come queste proteste trapelate attraverso i media non rappresentano di certo tutte le resistenze praticate dalle persone recluse in Libia.

Lo scorso 23 maggio almeno 25 migranti di nazionalità africana sono stati feriti a colpi di arma da fuoco durante il tentativo di evasione dal luogo in cui erano reclusi nella città di Bani Walid, 170 km a sud-ovest di Tripoli, un importante punto di transito per i/le migranti provenienti dal sud del deserto libico verso la costa occidentale.

Lo scorso 23 maggio almeno 25 migranti di nazionalità africana sono stati feriti a colpi di arma da fuoco durante il tentativo di evasione dal luogo in cui erano reclusi nella città di Bani Walid, 170 km a sud-ovest di Tripoli, un importante punto di transito per i/le migranti provenienti dal sud del deserto libico verso la costa occidentale.

“Decine di migranti hanno tentato di fuggire dal luogo in cui erano detenuti alla periferia della città: mentre stavano scappando, i trafficanti di esseri umani hanno aperto il fuoco, ferendone 25” ha dichiarato Salim Bin Dalla, funzionario del dipartimento di polizia di Bani Walid, “circa 50 migranti sono riusciti a scappare e sono venuti da noi; li abbiamo ospitati e abbiamo fornito loro del cibo”. I migranti feriti sono stati portati all’ospedale di Bani Walid. Un medico ha dichiarato che alcuni dei feriti sono gravi, mentre le persone fuggite hanno raccontato che ci sarebbero anche dei morti. Aggiornamento: i sopravvissuti hanno detto a MSF che almeno 15 persone sono morte, e almeno 40, in maggioranza donne, sono rimaste indietro, e di essere stati trasferiti, il 24 maggio, in centri di detenzioni governativi a Tripoli.

Solo pochi giorni prima, il 15 maggio a Gharyan, 94 chilometri a sud est di Tripoli, 8 migranti erano stati uccisi e 20 feriti durante il tentativo di fuga dalla prigione controllata dal Governo libico. Di seguito il racconto dell’accaduto (fonte).

E’ iniziato tutto prima dell’alba del 15 maggio. Verso le cinque, una grossa banda di uomini armati ha dato l’assalto al campo. Cercavano giovani da rapire, sia ragazze che ragazzi, e sono andati a colpo sicuro: sapevano che c’erano oltre 400 profughi, in buona parte trasferiti a Gharyan nell’ottobre del 2017, dopo essere stati liberati, a Sabratha, dalle prigioni di Amu Al Dabashi, il trafficante che si è riciclato come “gendarme anti immigrazione” in cambio, a quanto pare, di 5 milioni di euro. “Erano in tanti – hanno riferito alcuni testimoni al Coordinamento – Sono arrivati su alcuni pick-up e anche mezzi più grandi. Tutti ben armati, ma non in divisa militare o in tuta mimetica”. Verosimilmente, dunque, sgherri di una organizzazione di trafficanti di uomini.

E’ iniziato tutto prima dell’alba del 15 maggio. Verso le cinque, una grossa banda di uomini armati ha dato l’assalto al campo. Cercavano giovani da rapire, sia ragazze che ragazzi, e sono andati a colpo sicuro: sapevano che c’erano oltre 400 profughi, in buona parte trasferiti a Gharyan nell’ottobre del 2017, dopo essere stati liberati, a Sabratha, dalle prigioni di Amu Al Dabashi, il trafficante che si è riciclato come “gendarme anti immigrazione” in cambio, a quanto pare, di 5 milioni di euro. “Erano in tanti – hanno riferito alcuni testimoni al Coordinamento – Sono arrivati su alcuni pick-up e anche mezzi più grandi. Tutti ben armati, ma non in divisa militare o in tuta mimetica”. Verosimilmente, dunque, sgherri di una organizzazione di trafficanti di uomini.

Le guardie del campo sono state colte di sorpresa. Gli assalitori le hanno sopraffatte in pochi minuti e poi hanno occupato prima di tutto il comando, tagliando tutte le comunicazioni, distruggendo i computer e devastando gli uffici. Altri miliziani hanno contemporaneamente fatto irruzione nei capannoni e nei container adibiti ad alloggi, catturando a quanto pare almeno 200 persone: circa 90 eritrei e oltre 100 somali, uomini e donne. Mitra puntati, li hanno costretti a salire su vari pick-up e un camion chiuso. Sono riusciti a salvarsi solo i prigionieri che erano nei container più periferici del centro di detenzione: allarmati dalla sparatoria, dalle urla dei compagni e dal trambusto esploso durante e dopo la conquista del campo, hanno avuto il tempo di nascondersi e poi di allontanarsi nell’oscurità, prima dell’arrivo dei predoni. Poco dopo l’autocolonna di pick-up carichi di ragazzi sequestrati si è allontanata velocemente verso il deserto. Nella confusione iniziale più di qualcuno dei ragazzi catturati è riuscito a saltare giù dal pick-up e a fuggire lontano dalla pista: il buio li ha salvati dalle raffiche dei rapitori.

A giorno fatto le guardie hanno ripreso il controllo del campo e poco dopo pare siano arrivati anche dei soldati di rinforzo. A quel punto, però, la banda di predoni era ormai lontana. E’ cominciata la conta per verificare quanti prigionieri fossero rimasti. All’inizio, a quanto pare, poco più di un centinaio, ma nelle ore successive sono tornati quelli che erano riusciti a sottrarsi alla cattura e i pochi evasi dall’autocolonna in corsa. In tanti hanno pensato, a quel punto, che non potevano più restare lì a Gharyan: temevano che i miliziani/trafficanti potessero tornare per un’altra retata. “A Gharyan – ha detto uno di loro al Coordinamento Eritrea – siamo stati detenuti in condizioni di vita disumane. Dopo l’assalto ci siamo convinti che il campo era anche esposto a ogni genere di razzie e che le guardie non si sarebbero esposte a rischi per difenderci da rapimenti di massa come quello che avevamo vissuto. O che, comunque, non erano in grado di farlo. Abbiamo atteso per un po’.

Ci aspettavamo che arrivassero dei funzionari civili del Governo, magari anche dell’Unhcr, per garantirci aiuto e assistenza e, soprattutto, per trasferirci, portarci via da questo posto. Per rassicurarci e darci fiducia, insomma. Invece è stata rinforzata la sorveglianza tutt’intorno al campo. Guardie e militari hanno circondato la struttura per un largo raggio. Magari lo avranno fatto per motivi di sicurezza, ma noi ci siamo sentiti ancora di più in trappola”.

Ci aspettavamo che arrivassero dei funzionari civili del Governo, magari anche dell’Unhcr, per garantirci aiuto e assistenza e, soprattutto, per trasferirci, portarci via da questo posto. Per rassicurarci e darci fiducia, insomma. Invece è stata rinforzata la sorveglianza tutt’intorno al campo. Guardie e militari hanno circondato la struttura per un largo raggio. Magari lo avranno fatto per motivi di sicurezza, ma noi ci siamo sentiti ancora di più in trappola”.

La maggioranza si è rassegnata ed è rimasta. Paura, sconcerto, preoccupazione hanno però spinto altri a tentare la fuga per raggiungere Tripoli o, in ogni caso, allontanarsi da Gharyan. Erano forse una cinquantina. “Ci siamo mossi tutti insieme – hanno poi raccontato alcuni di loro – sperando di cogliere di sorpresa i soldati, in modo da riuscire a passare in quanti più possibile. Dopo ciò che avevamo subito, pensavamo che i militari di guardia capissero almeno in parte che cosa ci spingeva. E invece no: hanno cominciato a sparare e ad inseguirci anche con le jeep. Sembra che qualcuno dei nostri sia stato travolto. Molti sono caduti sotto i colpi”. Alla fine – secondo i fuggiaschi e alcuni dei profughi restati al campo – sul terreno sono rimasti otto giovani senza vita: tre eritrei e cinque somali. Dei tre eritrei il Coordinamento ha saputo il nome: Efrem Hailé, Okbai e Andit. Tutti sui vent’anni. Almeno 29 i feriti, dei quali 12 in condizioni gravi. Per quanto ne sanno i compagni, sono stati trasportati inizialmente all’ospedale di Gharyan e poi trasferiti in quello di Tripoli. Soltanto pochi ce l’hanno fatta a superare indenni il fuoco di sbarramento delle guardie e a dileguarsi, gettandosi tra i cespugli e cercando riparo in qualche anfratto. Poco più di una decina. Quando è tornata un minimo di calma, verso l’imbrunire, hanno ripreso la fuga. Dopo un giorno e mezzo di marcia, aiutandosi anche con mezzi di fortuna, sono arrivati a Tripoli. Alle porte della città li ha intercettati e fermati una pattuglia della polizia, che li ha condotti in un centro di detenzione dell’Agenzia ministeriale anti immigrazione, in Airport Road. Sono stati loro a ricostruire la strage e il sequestro in massa che l’ha preceduta.

Sempre a Gharyan il 2 febbraio centinaia di persone recluse avevano dato vita a una protesta nel centro di detenzione statale Al-Hamra, durante la visita di Mabruk Mohammad al-Targui, il ministro del turismo del governo di unità della Libia. “Questo gesto è un appello alla libertà”, ha detto Saddam, della regione del Darfur del Sudan, che teme di essere costretto a tornare in una patria devastata dalla guerra. “Siamo stati in questo centro di detenzione per quattro mesi”, ha detto. “Per più di un mese nessuna organizzazione è venuta a trovarci”.

Il 6 febbraio più di un centinaio di migranti, per lo più cittadini somali, hanno raccontato di essere fuggiti da un campo dove erano stati trattenuti da trafficanti di esseri umani, vicino alla città delle oasi di Tazirbu in Libia riuscendo a raggiungere la città di Kufra. I migranti, tra cui le donne, sono stati poi fermati e reclusi nel centro di detenzione statale di Kufra.

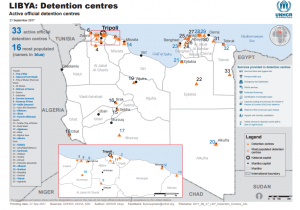

Per concludere vorremmo spendere ancora due parole sui lager libici e sulla differenziazione che viene proposta; esistono infatti due tipi di centri di detenzione in Libia: quelli ufficiali gestiti nominalmente dal Governo libico (ricorrendo a milizie e gruppi armati) e quelli “illegali” gestiti da altre milizie locali meno legate al governo. Nei fatti, come affermano anche responsabili delle ONG che operano nel paese, “c’è una certa porosità tra i due tipi di lager, a volte i migranti vengono rivenduti ai contrabbandieri”, così come chi riesce a fuggire dalle milizie si ritrova nei lager di stato.

Ad esempio le 20.000 persone tenute prigioniere dalle milizie nei dintorni di Sabratha, nell’autunno 2017 sono poi state trasferite nei centri di detenzione ufficiale. Secondo i media e le agenzie internazionali le condizioni di vita nei centri del primo tipo “sono leggermente migliorate negli ultimi 6 mesi” (soprattutto per la riduzione del fenomeno di sovrappopolamento di questi centri, attraverso le deportazioni) ma a causa dei maggiori controlli e dell’aumentare del numero di persone fermate durante il viaggio, in realtà è aumentato sia il numero totale di persone recluse sia la durata della detenzione. Anche il racconto riportato mostra in modo significativo che le persone migranti non vogliono stare nei centri di nessun tipo, che quando scappano da un centro illegale finiscono spesso in un centro legale (e viceversa) e che le condizioni disumane caratterizzano entrambi questi campi di concentramento come dimostrano le testimonianze sulla prigione di Ghayran, che viene descritta dai detenuti come un autentico lager dove solo nelle ultime settimane si sono registrate almeno 6 vittime: cinque ragazzi morti per malattie, maltrattamenti, fame, stenti e un sesto, un giovane eritreo, che non ce l’ha fatta più a resistere ed ha scelto di farla finita.

Ad esempio le 20.000 persone tenute prigioniere dalle milizie nei dintorni di Sabratha, nell’autunno 2017 sono poi state trasferite nei centri di detenzione ufficiale. Secondo i media e le agenzie internazionali le condizioni di vita nei centri del primo tipo “sono leggermente migliorate negli ultimi 6 mesi” (soprattutto per la riduzione del fenomeno di sovrappopolamento di questi centri, attraverso le deportazioni) ma a causa dei maggiori controlli e dell’aumentare del numero di persone fermate durante il viaggio, in realtà è aumentato sia il numero totale di persone recluse sia la durata della detenzione. Anche il racconto riportato mostra in modo significativo che le persone migranti non vogliono stare nei centri di nessun tipo, che quando scappano da un centro illegale finiscono spesso in un centro legale (e viceversa) e che le condizioni disumane caratterizzano entrambi questi campi di concentramento come dimostrano le testimonianze sulla prigione di Ghayran, che viene descritta dai detenuti come un autentico lager dove solo nelle ultime settimane si sono registrate almeno 6 vittime: cinque ragazzi morti per malattie, maltrattamenti, fame, stenti e un sesto, un giovane eritreo, che non ce l’ha fatta più a resistere ed ha scelto di farla finita.